01. 法改正の概要と背景

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が施行されました。これは不動産登記法の改正により実現したもので、これまで任意だった相続登記が法的義務となった画期的な変更です。この改正は、全国で増加する所有者不明土地問題の解決を目的としており、相続によって不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html

[受付時間] 10:00~19:00

2024年4月から相続登記が義務化されています。

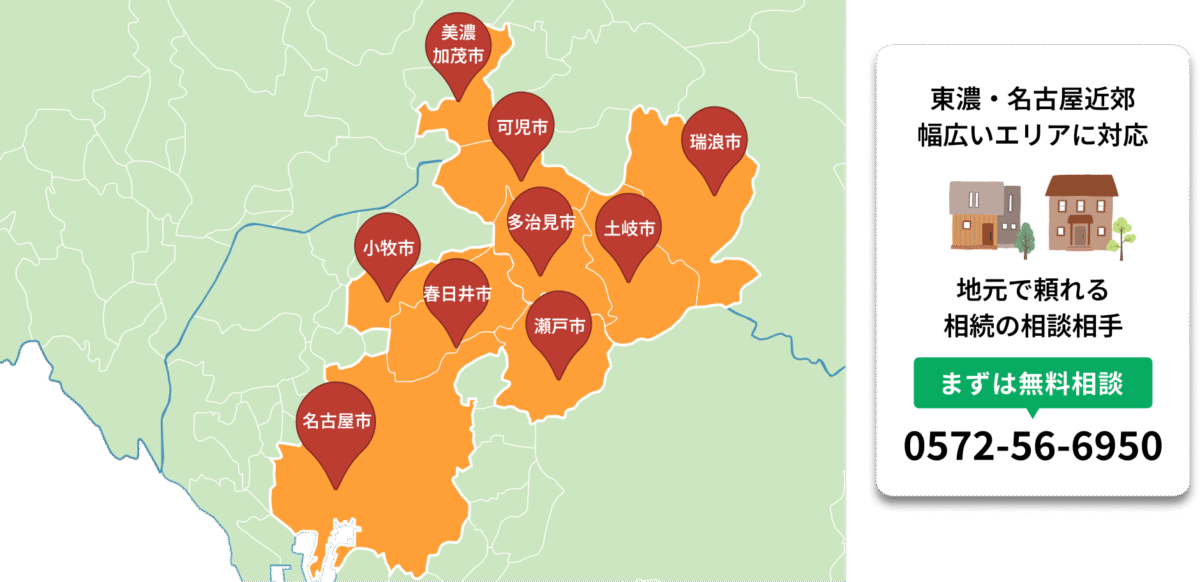

東濃・名古屋近郊の不動産に精通した専門家が窓口となり、司法書士紹介から解体・売却まで、

株式会社林組が複雑な手続きを一貫してサポートします。

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が施行されました。これは不動産登記法の改正により実現したもので、これまで任意だった相続登記が法的義務となった画期的な変更です。この改正は、全国で増加する所有者不明土地問題の解決を目的としており、相続によって不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。

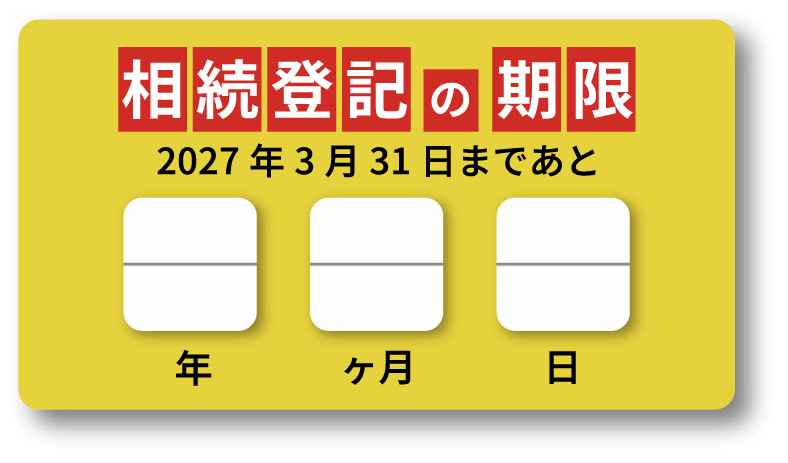

相続登記義務化の対象は、2024年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、それ以前に相続した不動産についても適用されます。つまり、東濃・名古屋近郊で過去に相続したが登記していない不動産についても、2027年4月1日までに相続登記を完了させる必要があります。この制度は全国一律で適用され、土地・建物を問わず、すべての不動産が対象となります。

相続登記の申請義務に違反した場合、正当な理由がないときは10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の手続きは、まず登記官が義務違反を把握した場合に催告書を送付し、期限内に登記がされない場合は裁判所に通知されます。最終的に裁判所が過料の金額を決定します。

ただし、相続人が極めて多数に上る場合、遺産の範囲等が争われている場合、相続人自身に重病等の事情がある場合、経済的に困窮している場合など、「正当な理由」があると認められる場合には過料は科されません。

2024年4月1日より前に相続した不動産についても、2027年3月31日までに相続登記をしない場合は過料の対象となりますので、早めの対応が必要です。

2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。この3年間の猶予期間が設けられていますが、手続きには想定以上に時間がかかる場合があります。

特に遺産分割協議や必要書類の収集には時間を要することが多いため、期限が迫ってから慌てることのないよう、早めの対応が推奨されています。なお、早期の遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記」を利用することもできます。これは法務省が「相続登記の義務を履行するための簡易な方法」として新設した制度です。遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に、遺産分割の結果に基づく登記をする必要があります。

相続登記を怠ると、登記官から催告書が送付されます。期限内に対応しない場合は裁判所に通知され、最終的に10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月1日より前に相続した不動産も2027年3月31日までに登記しない場合は過料の対象です。相続人が多数など「正当な理由」があれば過料は科されませんが、催告書が届いてからでは手遅れです。

早めの対応で法的リスクを回避しましょう。

相続した不動産を売却したり、銀行融資の担保として抵当権を設定したりする場合には、相続登記をする必要があります。登記が完了していないと、これらの手続きを進めることができません。

急な資金需要や転居などで売却が必要になっても、まず相続登記を済ませなければなりません。相続人が多数いる場合や遺産分割協議が必要な場合は、手続きに数ヶ月以上かかることもあります。いざという時に困らないよう、早めの登記手続きが大切です。

空き家を適切に管理せず放置すると、「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家に指定されると、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。

年間数万円だった税金が数十万円になるケースも少なくありません。さらに建物の維持管理費用(草刈り、修繕、清掃など)も加わり、使わない不動産のために年間数十万円以上の出費が続くことになりかねません。早めの売却や活用の検討が、経済的負担を軽減する第一歩です。

相続登記をせずに放置された不動産は、管理責任が曖昧になりがちです。空き家状態が続くと建物の劣化が進み、雑草の繁茂、害虫の発生、不法投棄などで近隣に迷惑をかける可能性があります。

台風や地震で瓦が飛散したり、塀が倒壊したりして他人に損害を与えた場合、所有者として損害賠償責任を負うことになります。管理不全な空き家は行政指導の対象となり、結果として不動産の資産価値も大幅に下落します。相続登記により権利関係を明確にすることが、適切な管理と資産保全の第一歩です。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。また、遺産分割により不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要となります。この期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。

不動産を売却する際は、必ず事前に相続登記を完了させる必要があります。相続登記が完了していないと、買主への所有権移転登記ができないため、実質的に売却手続きを進めることができません。

相続登記の手続きには通常1〜3ヶ月程度かかります。相続人が多数いる場合や遺産分割協議が必要な場合は、さらに数ヶ月から1年以上かかることもあります。売却を検討している方は、希望売却時期から逆算して、余裕を持った早めの手続き開始が必要です。

※銀行融資を受ける際の担保設定も同様に、相続登記の完了が前提となります。

2024年4月1日の法施行より前に相続を知っていた不動産については、いつ相続を知ったかに関わらず、全員一律で2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。

例えば、10年前、5年前、1年前に相続を知っていた場合でも、すべて2027年3月31日が期限です。この期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。

※施行日以降に初めて相続を知った場合は、知った日から3年以内が期限となります。

あなたの相続登記、緊急度は?

ご自身に当てはまる項目にチェックを入れ、

最後に「結果を見る」ボタンを押してください。

今なら間に合う。

費用も手間も最小限に。

相続登記の早期対応には、

想像以上のメリットがあります。

手続き費用の軽減

手続き費用の軽減

相続登記には通常、土地価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、以下の2パターンに該当する方は、2027年3月31日までの期間限定で登録免許税が免除されます。

評価額100万円以下の土地については、

登録免許税が免除されます。

例):祖父A→父B→子Cと相続が発生した場合

父Bが祖父Aからの相続登記をしないまま亡くなったとき、祖父A→父Bの相続登記にかかる登録免許税が免除されます。

複雑化する前の早期解決

複雑化する前の早期解決

相続登記を先送りにすると、時間の経過とともに手続きが複雑化し、解決が困難になるリスクが高まります。

早期解決により下記のようなリスクを回避できます。

相続人が少ない早期のうちなら、関係者全員との調整も容易です。時間の経過とともに相続人は増える一方なので、今のうちに手続きを完了すれば、将来の複雑化を回避できます。

早めの対応が、最もシンプルな解決への道です。

必要書類がすべて揃う早期のうちに動けば、手続きは格段にスムーズです。戸籍謄本や住民票も確実に取得でき、相続人の意思確認も問題なく進められます。

書類が散逸する前の今が、確実に手続きできるタイミングです。

相続人が限定されている早期なら、合意形成も現実的です。全員と連絡が取れ、話し合いの場も設けやすい状況のうちに、最小限の時間と費用で円満解決を目指せます。

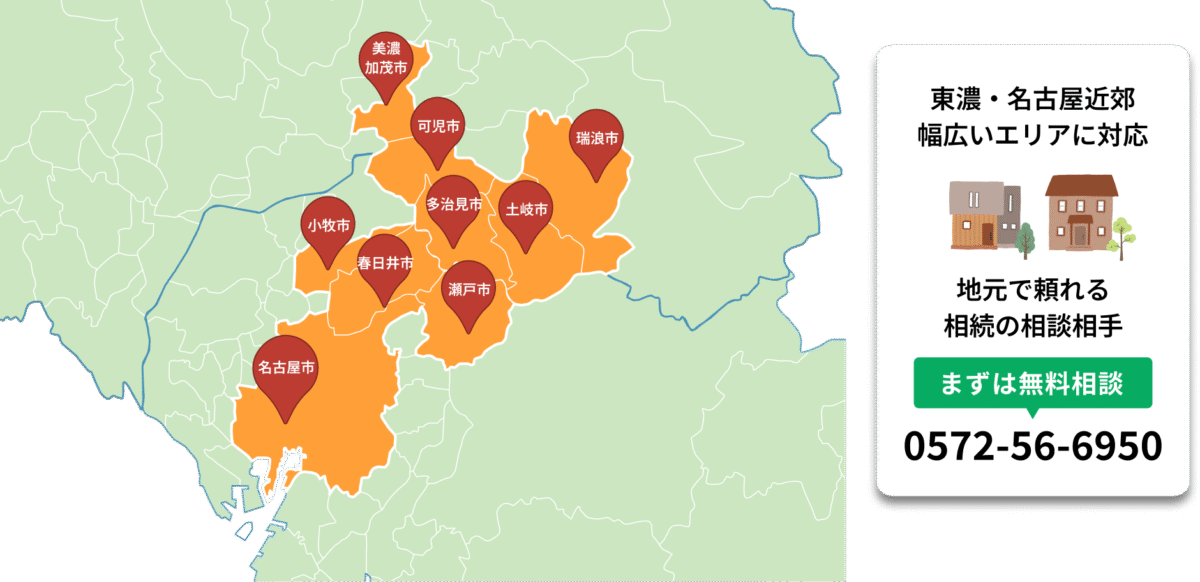

土岐市・多治見市・瑞浪市を中心に、東濃地域の不動産事情や地域特性を熟知。地元ならではのきめ細かな対応で、お客様一人ひとりのご事情に寄り添った提案をいたします。

東濃・名古屋近郊にお住まいの皆様の「住まいの困りごと」を解決するパートナーとして、誠実な対応を心がけています。

相続登記に必要な司法書士をはじめ、税理士、土地家屋調査士など各分野の専門家と連携体制を構築。

複雑な相続案件でも、適切な専門家をご紹介し、スムーズな手続きをサポートします。お客様が個別に専門家を探す手間を省き、安心してお任せいただけます。

建設業と宅建業、両方の専門性を持つ林組だからこそ、相続不動産のあらゆるニーズにお応えできます。相続登記後の売却はもちろん、老朽化した建物の解体、土地の造成、リフォームして賃貸活用など、お客様のご希望に合わせた最適な選択肢をご提案。

「解体して更地にしてから売却したい」

「一部リフォームして価値を高めたい」

といったご要望も、ワンストップで林組で完結します。

まずはお電話・メールでお気軽にご相談ください。

相続不動産の状況、相続人の関係、今後のご希望などをじっくりお伺いし、最適な進め方をご提案します。

相続登記は提携している司法書士をご紹介します。

手続きがスムーズに進むよう、林組が間に入ってサポートいたしますので、安心してお進めください。

相続登記の手続きと並行して、不動産の現地調査と

査定を実施。売却・賃貸・解体など、お客様のご希望に合わせた最適な活用プランと概算費用をご提示します。

ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約。

解体工事から更地売却、現状での売却、リフォーム後の活用など、ご選択いただいたプランを確実に実行します。

売却完了、解体完了など、すべての手続きが終了しましたら詳細なご報告をいたします。

その後のご相談にも継続的に対応し、末永くお付き合いさせていただきます。

相続登記は司法書士の専門業務となるため、弊社では信頼できる司法書士をご紹介させていただきます。ご紹介後も手続きがスムーズに進むようサポートし、登記完了後の解体・売却まで一貫してサポートいたします。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、2027年3月31日までに登記が必要です。

売却、賃貸、解体して土地活用など、様々な選択肢があります。建物の状態や立地、お客様のご希望を伺った上で、最適な活用方法をご提案します。まずは無料相談で現状をお聞かせください。

登録免許税は通常、土地価額の0.4%ですが、2027年3月31日まで、評価額100万円以下の土地は免税となります。また、数次相続の場合も一部免税措置があります。司法書士報酬は別途必要ですが、詳細は無料相談時にご説明します。

もちろんご相談ください。相続人が多い場合の進め方や、遺産分割協議のポイントなどをアドバイスさせていただきます。必要に応じて司法書士や税理士など専門家もご紹介し、円満な解決をサポートします。

土岐市を中心に、多治見市、瑞浪市、春日井市、名古屋市など東濃地域から愛知県まで幅広く対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

建設業の許可番号

岐阜県知事 許可(般-6)

第600899号

宅建業の許可番号

岐阜県知事(1)第5329号